Die Planetary Health Diet ist eine überwiegend pflanzenbasierte Ernährung, mit der wir unsere planetaren Grenzen nicht überschreiten. Was diese Ernährungsweise konkret beinhaltet, führen wir im Forschungsstand aus. Hier finden sich weitere Informationen rund um eine nachhaltige Ernährung: Informationen zur CO2-Bilanz und dem Ökologischen Fußabdruck einzelner Lebensmittel sowie Grafiken zum Thema.

Inhalt

Ernährungswende? Wunsch und Wirklichkeit

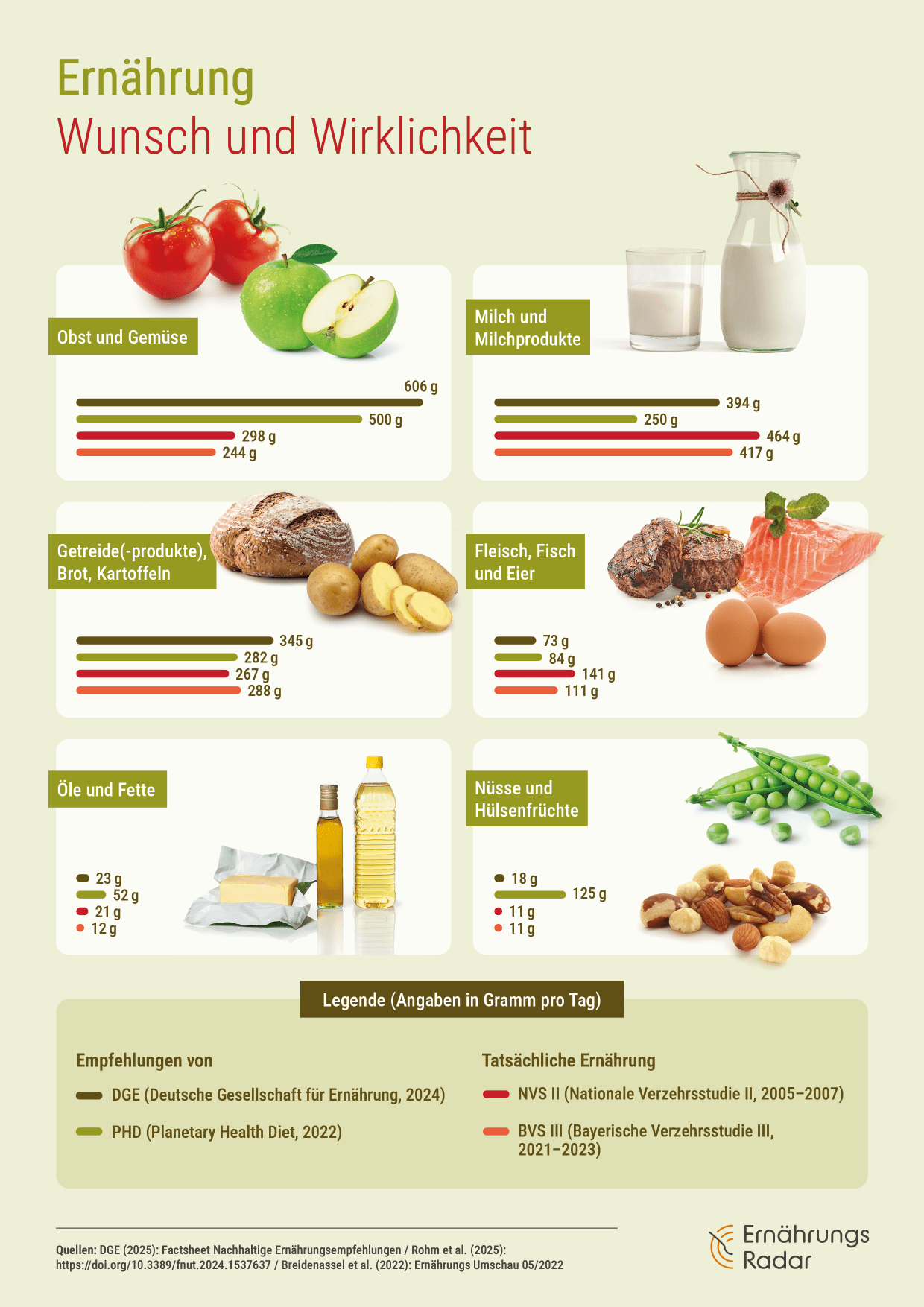

Nicht nur die Planetary Health Diet empfiehlt weniger tierische Produkte, vor allem Fleisch, und mehr Nüsse und Hülsenfrüchte sowie mehr Obst und Gemüse für eine nachhaltige Ernährung, sondern auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Allerdings gibt es in Bezug auf die Verzehrsgewohnheiten, die in der Nationalen Verzehrsstudie II (NVS II; 2005–2007) sowie in der Bayerischen Ernährungsstudie (2021–2023) für eine repräsentative deutsche bzw. bayerische Bevölkerung ermittelt wurden, teilweise erhebliche Abweichungen. Vor allem die tatsächlich konsumierte Menge an Obst und Gemüse weicht von den Empfehlungen ab. Zu den Ergebnissen der Bayerischen Ernährungsstudie.

Im Interview mit Prof. Bernhard Watzl und Anne Carolin Schäfer erklärt die DGE die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zwischen Planetary Healt Diet und DGE-Ernährungsempfehlungen: https://www.dge.de/blog/planetary-health-diet-und-dge-ernaehrungsempfehlungen-5-fragen-an-die-ernaehrungswissenschaften/

Wie groß ist der CO2-Fußabdruck der Ernährung in Deutschland?

Die Ernährungsempfehlungen für eine klimagerechte Ernährung, die Planetary Health Diet, haben das Ziel, den ökologischen Fußabdruck unserer Ernährung zu reduzieren und den Beitrag der Lebensmittelproduktion zum Klimawandel zu verringern. Es geht primär darum, Lebensmittel zu wählen, die weniger Treibhausgasemissionen verursachen und ressourcenschonender sind.

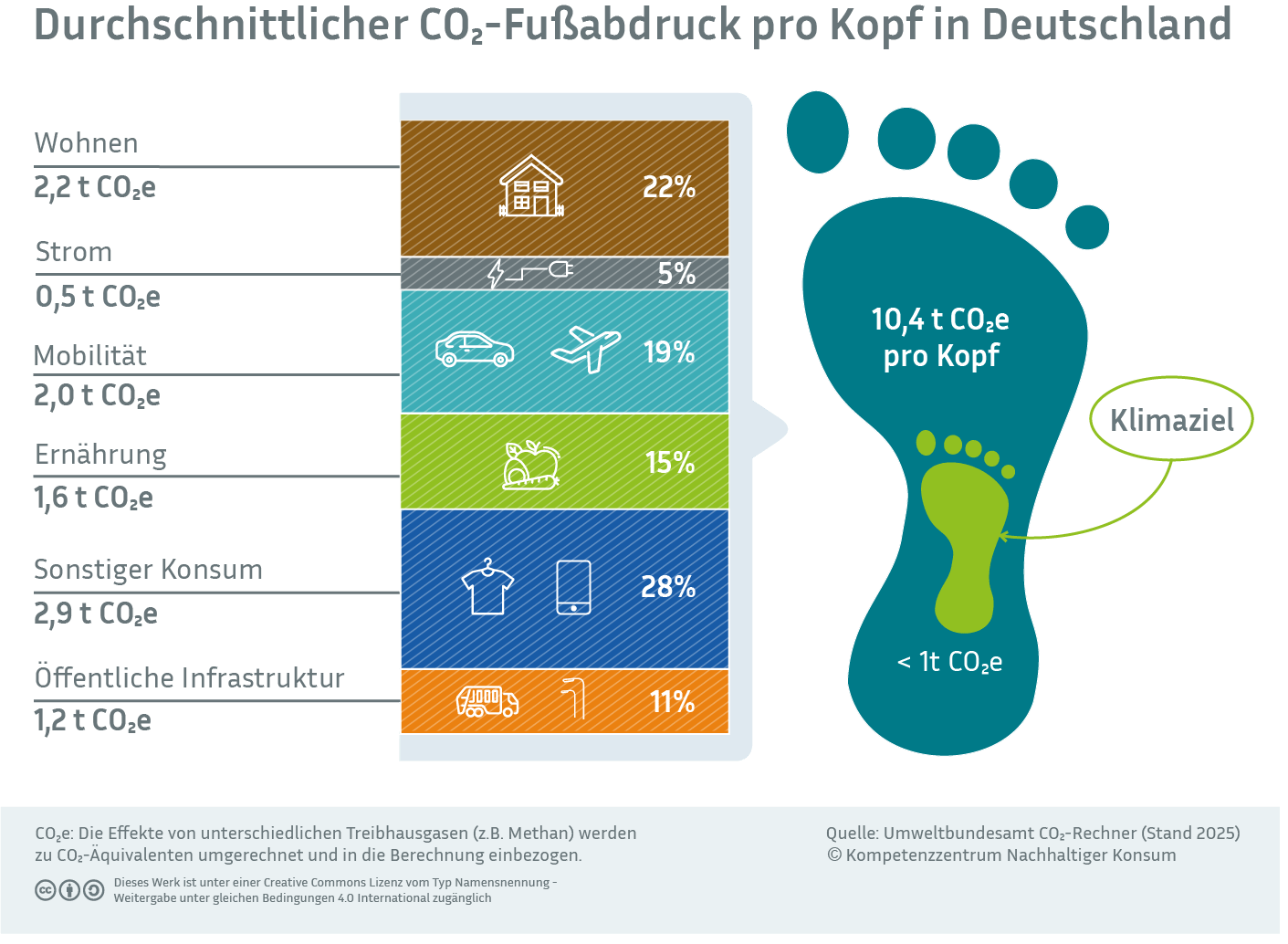

Laut einer Statistik des Umweltbundesamts beläuft sich der durchschnittliche CO2-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland in Zusammenhang mit der Ernährung auf etwa 1,6 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente (CO2e) (BMUKN 2025). Das Kohlendioxid-Äquivalent ist eine Maßeinheit, die verschiedene Treibhausgase wie Methan, Lachgas und Fluorkohlenwasserstoffe in einer gemeinsamen Größe zusammenfasst.

Die Ernährung in Deutschland trägt somit etwa zu 15 % des Gesamtausstoßes von CO2e pro Kopf bei und liegt damit an vierter Stelle der Hauptverursacher für Treibhausgasemissionen (nach dem „Sonstigen Konsum“, dem Wohnen und der Mobilität). Die Klimaziele der Deutschen Bundesregierung sehen vor, den individuellen CO2e-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland auf unter eine Tonne zu reduzieren.

CO2-Bilanz von Lebensmitteln: Was steckt eigentlich dahinter?

Begriffe wie „klimabewusste Ernährung“, „CO2-Fußabdruck“ oder „Ökobilanz von Lebensmitteln“ sind in aller Munde. Doch wie misst oder berechnet man eigentlich die Umweltauswirkungen von Lebensmitteln von der Produktion bis auf den Teller?

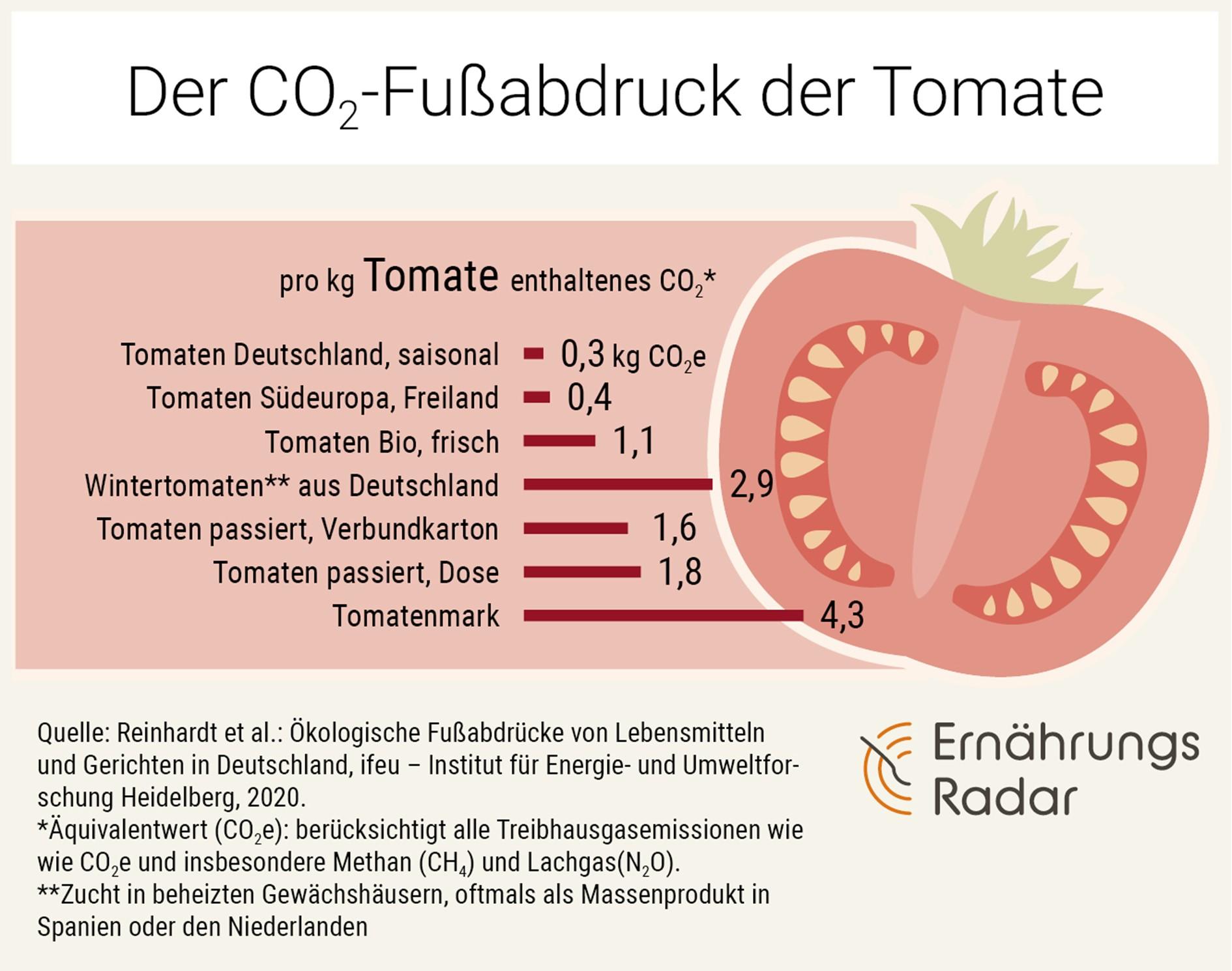

Ob mithilfe einer App oder Datenbank: den Klimafußabdruck unseres kompletten Lebensmitteleinkaufs berechnen diese zahlreichen Tools vermeintlich in Sekundenschnelle. Doch meist weichen die ermittelten CO2-Fußabdruckdaten teilweise oder sogar stark voneinander ab. Um sicher zu sein, hilft ein Blick auf die Auswertungen des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu). Die Mitarbeitenden haben den durchschnittlichen CO2-Fußabdruck von insgesamt 200 Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland ermittelt (ifeu 2020; Reinhardt et al. 2020). Dabei wurden unterschiedliche Aspekte in die Berechnung einbezogen, die alle einen erheblichen Einfluss auf die CO2-Bilanz der Lebensmittel haben:

- Konventioneller versus ökologischer Landbau

- Durchschnittliche versus saisonale/regionale Herstellung

- Inländische Produktion versus Import per Lkw, Schiff oder Flugzeug

- Unterschiedliche Lebensmittelverpackungen (Glas versus Verbundkarton oder Weißblech)

- Frischware versus Tiefkühlware

Saisonales und regionales Obst und Gemüse liegen in puncto Klimabilanz weit vorn

Die Studie des ifeu-Instituts (Reinhardt et al. 2020) bestätigt, dass frisches, saisonales und regional angebautes Obst und Gemüse eine deutlich bessere Klimabilanz hat als importierte Lebensmittel aus fernen Ländern, die außerhalb der Saison verkauft werden. Flug-Obst wie Ananas hat beispielweise eine 25-mal schlechtere Klimabilanz als mit dem Schiff transportierte Ananas. Im Winter kann es allerdings vorkommen, dass regionales Obst eine schlechtere Klimabilanz aufweist als importiertes. Mehr dazu lesen Sie in der Rubrik „Mythen & Fakten“.

Was beeinflusst die CO2-Bilanz eines Lebensmittels?

| Die Herkunft der Lebensmittel kann sich erheblich auf die Umweltbelastung auswirken, insbesondere der Import aus weit entfernten Ländern. Aber auch der Transportprozess, einschließlich der Wahl des Transportmittels (z. B. Flugzeug oder Schiff), beeinflusst die CO2-Emissionen, insbesondere bei internationalen Lieferketten. |

| Auch die Art des Lebensmittels spielt eine Rolle. Fleischprodukte haben in der Regel einen größeren CO2-Fußabdruck als pflanzliche Lebensmittel. |

| Die Verpackungsmaterialien und -methoden haben ebenfalls Einfluss auf die CO2-Bilanz, wobei nachhaltige Verpackungsoptionen die Umweltbelastung reduzieren können. Glas erzeugt durch den energieintensiven Herstellungs- und Reinigungsprozess mehr CO2. |

| Der gesamte Lebenszyklus des Lebensmittels muss berücksichtigt werden, inklusive Lagerung, Konservierung und mögliche Entsorgung der Lebensmittel. Auch Lebensmittelverschwendung kann sich negativ auf die CO2-Bilanz auswirken. |

| Nicht zuletzt spielen auch Landnutzungsänderungen eine entscheidende Rolle: Abholzung von Wäldern oder die Umwandlung natürlicher Ökosysteme in landwirtschaftliche Flächen können zusätzliche CO2-Emissionen verursachen und somit den ökologischen Fußabdruck eines Lebensmittels beeinflussen. |

Positiver Handabdruck statt negativer Fußabdruck

Der CO2-Handabdruck ist der positive Gegenentwurf zum deutlich bekannteren Fußabdruck und wurde vom Centre for Enviroment Education (CEE) in Indien entwickelt. Ein Ansatz, der dazu motivieren soll, stetig neue Ideen zu entwickeln, um seine eigene Klimabilanz weiter zu verbessern und andere zum Mitmachen anzuspornen.

Das Gute daran: Während der Verringerung des CO2-Fußabdrucks zumindest auf persönlicher Ebene Grenzen gesetzt sind, lässt sich der Handabdruck immer weiter steigern. Wichtig ist aber, beide Modelle im Blick zu haben und den Handabdruck als Ergänzung zu betrachten.

Weitere Infos zum Projekt unter: www.climate-handprint.de

Agrarfläche reicht nicht für unseren Lebensmittelkonsum

Etwa die Hälfte der Landfläche Deutschlands wird landwirtschaftlich genutzt. Dennoch importieren wir große Mengen an Lebensmitteln und belegen Ackerflächen weltweit. Doch woran liegt das? Laut Umweltbundesamt (2021) sind die Ursachen vielfältig:

| Ein Teil unserer Lebensmittel wird aufgrund klimatischer Bedingungen nicht in Deutschland angebaut. Was vielen nicht bewusst ist: Unser Konsum von Kakao, Kaffee, Tee und Gewürzen benötigt 203 m2 pro Kopf (2016), also fast ein Viertel der notwendigen Fläche für pflanzliche Nahrungsmittel. Zum Vergleich: Der Konsum von Reis beansprucht pro Kopf 14 m2 jährlich. |

| Die landwirtschaftlich genutzte Fläche Deutschlands betrug 2016 etwa 16,7 Millionen Hektar. Der Großteil davon wird für den Anbau von Futtermitteln für Rinder, Schweine und Geflügel benutzt (2016: 57 %) – sowohl für unseren eigenen Verbrauch an Fleisch und Milch als auch für den Export, zum Beispiel von Schweinefleisch nach China. Lediglich ein Viertel der Landwirtschaftsfläche in Deutschland wurde 2016 für pflanzliche Nahrungsmittel verwendet. |

| Zwischen 2008 und 2016 ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche für Biosprit und Biogas um mehr als 50 Prozent gestiegen. Doch selbst wenn wir die aktuell landwirtschaftlich genutzte Fläche Deutschlands von 16,7 Millionen Hektar nur für den Anbau unserer eigenen Nahrung nutzten, würde es rechnerisch nicht reichen. Denn die Ernährungsgewohnheiten der Deutschen benötigen jährlich etwa 18,3 Millionen Hektar. Davon entfallen 7,1 Millionen Hektar auf den Anbau pflanzlicher Lebensmittel und 11,2 Millionen Hektar auf den Anbau von Futtermitteln für unseren Konsum tierischer Nahrungsmittel. |

Weiterführende Links

- EAT-Forum (2026): The Planetary Health Diet

- Rockström et al. (2025): The EAT–Lancet Commission on healthy, sustainable, and just food systems. Lancet 406(10512):1625–700

- Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (2025): EAT-Lancet-Report: Ernährungssysteme überschreiten planetare Grenzen – Transformation kann Gesundheit und Gerechtigkeit fördern

- BZFE – Bundeszentrum für Ernährung (2025): Update für die Planetary Health Diet

- DGE – Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.: Planetary Health Diet

- Öko-Institut e.V. (2023): Gesundes Essen fürs Klima – Auswirkungen der Planetary Health Diet auf die Landwirtschaft

- BMUKN – Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit: Die 2030-Agenda für Nachhaltige Entwicklung

Text: Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn)

Mehr zur Planetary Health Diet

Nachweise

BMUKN – Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2025): Kohlenstoffdioxid-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland

ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (2020): Ob Apfel oder Ananas: Transport und Verpackung entscheiden oft über die Klimabilanz unserer Lebensmittel. Pressemitteilung vom 25.05.2020

Reinhardt et al. (2020): Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland. ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg

Umweltbundesamt (2021): Von der Welt auf den Teller

Titelbild: Friendly Studio/stock.adobe.com (KI-generiert)

Stand: Januar 2026