Schaden hochverarbeitete Lebensmittel unserer Gesundheit? Die Antwort steht im Forschungsstand. Dafür steht hier, wie sich hochverarbeitete Lebensmittel erkennen lassen, welche Lebensmittel zwar als hochverarbeitet eingestuft werden, aber ein günstiges Nährwertprofil aufweisen, und welche Klassifizierungssysteme für hochverarbeitete Lebensmittel es außer NOVA noch gibt.

Medienschaffende dürfen Texte des Ernährungsradars verwenden, bitte nennen Sie uns als Quelle. Die Rechte für externe Inhalte und Grafiken liegen bei den Urhebern.

Inhalt

- Wie lassen sich hochverarbeitete Lebensmittel erkennen?

- Hochverarbeitet = ungesund?

- Grafik: Wie oft essen die Deutschen Fertiglebensmittel?

- Unterernährt und übergewichtig aufgrund hochverarbeiteter Lebensmittel?

- Klassifizierungssysteme für hochverarbeitete Lebensmittel – eine Übersicht

- Weiterführende Links

- Nachweise

Wie lassen sich hochverarbeitete Lebensmittel erkennen?

Solange es noch keine einheitliche Definition gibt, gibt es auch noch keine Kennzeichnungspflicht hochverarbeiteter Lebensmittel bzw. UPF. Was es bereits gibt, ist die Nutri-Score-Kennzeichnung, die auf der Nährwertzusammensetzung basiert. Zwar fallen die meisten hochverarbeiteten Lebensmittel nicht in die Kategorie A oder B, manche aber doch. Und wenn eine Tiefkühlpizza ein grünes B bekommt, enthält sie vergleichsweise wenig Fett, wenig Salz und wenig Kalorien, dafür aber mehr Gemüse.

Wer es genau wissen will, muss sich die Zutatenliste ansehen: Wie viel Zucker, gesättigte Fettsäuren oder Salz enthält das Produkt? Welches Fett ist enthalten? Welche Zusatzstoffe sind aufgelistet?

Eine Alternative bietet die App „Open Food Facts“. Diese zeigt sowohl den Nutri-Score an als auch den Verarbeitungsgrad nach der NOVA-Klassifizierung. https://de.openfoodfacts.org/nova

Hochverarbeitet = ungesund?

Die Einteilung nach dem NOVA-Klassifizierungssystem wird dafür kritisiert, dass es nur um den Verarbeitungsgrad geht, aber nicht um die Nährwertprofile.

| Beispiele für hochverarbeitete Lebensmittel (NOVA IV) mit günstigen Nährwertprofilen: |

| Vollkornbrot / vegane Fleischalternativen / Vollkornmüsli mit Flakes / nährstoffangereicherte Soja- und Haferdrinks / Gemüseaufstriche / geräucherter Tofu |

| Beispiele für gering verarbeitete Lebensmittel (NOVA II oder III) mit ungünstigen Nährwertprofilen: |

| Honig / Zucker / Butter & Käse / Fruchtsaft / Serrano Schinken / gesalzene Nüsse |

Grafik: Wie oft essen die Deutschen Fertiglebensmittel?

Convenience Food ist ein fester Bestandteil der Ernährung in Deutschland. Laut einer Konsumentenbefragung aus dem Jahr 2021, an der rund 1.000 Personen teilnahmen, sind gefrorene, kochfertige Lebensmittel wie Pommes frites und Fischstäbchen besonders beliebt. Etwa die Hälfte der Befragten gab an, diese regelmäßig zu essen (54 %) oder zu kaufen (51 %). Auch fertige Tiefkühlmahlzeiten wie Pizza und Lasagne waren mit durchschnittlich 44 % weit verbreitet und genauso beliebt wie gebrauchsfertige Dosen-Lebensmittel, zum Beispiel Konservengemüse. Kulinarische Klassiker wie Instant-Fertiggerichte, darunter Fertigsuppen oder Dosen-Ravioli, wurden mit knapp 30 % etwas seltener nachgefragt.

Unterernährt und übergewichtig aufgrund hochverarbeiteter Lebensmittel?

Gleichzeitig übergewichtig und mit Nährstoffen unterversorgt: Dieses Phänomen wird als „double burden of malnutrition“ bezeichnet und trifft arme und reiche Länder gleichermaßen. Hochverarbeitete Lebensmittel wie Burger und Co. sind zwar energiedicht und enthalten viele Kalorien – aber meist nicht ausreichend Nährstoffe. Das wird zum Problem, wenn die Ernährung zu großen Teilen aus hochverarbeiteten Lebensmitteln (UPF – ultra processed foods) besteht.

Zwei Studien aus Mexiko haben einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von UPFs (klassifiziert nach NOVA) und dem „double burden of malnutrition“ (DMB) aufgezeigt (Oviedo-Solis et al. 2022, Marrón-Ponce et al. 2022):

- Kinder und Jugendliche konsumieren mehr UPFs als Erwachsene in Mexiko.

- Der Anteil an UPF in der Ernährung von Kindern in Mexiko stieg von 27,3 im Jahr 2006 auf 30,1 Prozent im Jahr 2016.

- Es gab einen Zusammenhang zwischen dem double burden of malnutrition und dem Konsum von UPFs bei Kindern und Jugendlichen aus sozio-ökonomisch schlechter gestellten Familien.

- Ein hoher UPF-Konsum ging mit einer geringeren Nahrungsvielfalt und einer verminderten Aufnahme von Mikronährstoffen einher (Marrón-Ponce et al. 2022). In der Studie von Oviedo-Solis et al. (2022) gab es aber keinen signifikanten Zusammenhang zwischen einem Nährstoffmangel und dem Konsum von UPFs.

Klassifizierungssysteme für hochverarbeitete Lebensmittel – eine Übersicht

Die Fragen, welches Klassifizierungssystem für hochverarbeitete Lebensmittel das beste ist und welche Kritik an der Einteilung verübt wird, werden im Forschungsstand beantwortet.

IARC-EPIC – drei Kategorien der Verarbeitung für die Krebsforschung

Die IARC-EPIC-Klassifizierung wurde im Rahmen der EPIC-Studie (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) der Internationalen Agentur für Krebsforschung (International Agency for Research on Cancer, IARC) entwickelt. Sie unterscheidet Lebensmittel in drei Kategorien (Slimani et al. 2009): nicht verarbeitet, wenig verarbeitet und stark verarbeitet.

| Stufe I: nicht verarbeitet Beispiele: Gemüse, Obst, Nüsse, Fruchtsäfte |

| Stufe IIa: gering verarbeitet (Industrie/Handwerk; außer Haus produziert) Beispiele: abgepackter Salat, Trockenobst, Tiefkühlgemüse/-obst, Olivenöl, Bohnen in Salzlake |

| Stufe IIb: gering verarbeitet (zu Hause aus unverarbeiteten Lebensmitteln zubereitet) Beispiele: Kochreis, gekochte Eier (aus frischen/tiefgekühlten/vakuumverpackten Lebensmitteln) |

| Stufe III: stark verarbeitet (erfordern nur minimale Zubereitung) Beispiele: Cornflakes, Fertigsoßen, Konserven (Bohnen in Tomatensoße), fertige Backwaren |

IFIC – Klassifizierung nach Verarbeitungsgrad in fünf Kategorien

Das Klassifizierungssystem des US-amerikanischen International Food Information Council (IFIC) teilt verarbeitete Lebensmittel in fünf Kategorien (Eicher-Miller et al. 2012) ein, nach dem Aufwand der Zubereitung. Bei dieser Klassifizierung gelten nur gänzlich unbehandelte rohe Lebensmittel als nicht verarbeitet, auch waschen, mahlen oder verpacken zählt als „verarbeitet“. Daher ist Stufe I bereits „gering verarbeitet“.

| Stufe I: gering verarbeitet (Haupteigenschaften bleiben erhalten) Beispiele: gewaschenes, verpacktes Obst/Gemüse, Nüsse, Kaffeebohnen |

| Stufe II: konserviert (Nährstoffgehalt bleibt erhalten, sind aber haltbar) Beispiele: Gemüsekonserven, Tiefkühlobst/-gemüse, pürierte und eingekochte Babynahrung |

| Stufe III: Mix aus zusammengesetzten Zutaten (zur Verbesserung von Geschmack/Aussehen mit Süßstoffen, Gewürzen, Ölen, Aromen, Farb- und Konservierungsstoffen versetzt) Beispiele: Kartoffelpüree-Pulver, Fertigteig-Mischungen, Fertigsoßen |

| Stufe IV: verzehrfertig (keine oder kaum Zubereitung nötig) Beispiele: Marmeladen, Erdnussbutter, Müsliriegel, Frühstücksbreie, kohlensäurehaltige Getränke |

| Stufe V: Fertiggerichte (für einfache Zubereitung hergestellt) Beispiele: Tiefkühlpizza, Mikrowellengerichte |

UNC – drei Hauptkategorien, angepasst an das US-amerikanische System

Das UNC-Klassifizierungssystem wurde im Rahmen einer Studie der University of North Carolina (UNC) entwickelt (Poti et al. 2015), um dem US-amerikanischen Lebensmittelmarkt gerecht zu werden. Die Lebensmittel werden je nach Verarbeitungsgrad in drei Hauptkategorien eingeordnet, die wiederum zwei bis drei Unterkategorien haben. Für die Zuordnung zu den Hauptkategorien ist das Verarbeitungsverfahren mit der jeweils stärksten Wirkung auf Struktur- und Inhaltsstoffe von Primärerzeugnissen ausschlaggebend (Behsnilian et al. 2023).

| Stufe I: nicht und minimal verarbeitet Ia: 1 Zutat; nicht/minimal verändert / Ib: isolierte Zutat, durch physikalische/chemische Verfahren oder extraktiv gewonnen / Ic: Haltbarkeit wurde physikalisch oder chemisch verlängert Beispiele: Milch, Trockenobst, Kaffeebohnen, Zucker, Öl, Saft, Vollkornmehl, Gemüse-, Obst- und Wurstkonserven, Nudeln, Instant-Reis |

| Stufe III: stark verarbeitet, Formulierungen aus mehreren stark verarbeiteten Zutaten, Ursprungs-Lebensmittel nicht mehr erkennbar IIIa: stark verarbeitete Zutaten / IIIb: stark verarbeitete Produkte Beispiele: Soßen, Margarine, Ketchup, Softdrinks, Fertiggerichte, Chips |

| Stufe III: stark verarbeitet, Formulierungen aus mehreren stark verarbeiteten Zutaten, Ursprungs-Lebensmitel nicht mehr erkennbar IIIa: stark verarbeitete Zutaten / IIIb: stark verarbeitete Produkte Beispiele: Soßen, Margarine, Ketchup, Softdrinks, Fertiggerichte, Chips |

NOVA – häufig genutzt, aber nicht offiziell empfohlen

Das NOVA-Klassifizierungssystem wurde 2010 von einer brasilianischen Arbeitsgruppe beschrieben (Monteiro et al. 2010), die aktuelle Version stammt aus dem Jahr 2019 (Monteiro et al. 2019). NOVA teilt alle industriell verarbeiteten Lebensmittel in vier Kategorien ein, anhand dem Verarbeitungsgrad und der eingesetzten Zutaten. Die NOVA-Klassifizierung wird von den allermeisten Studien genutzt, aber auch häufig kritisiert. (Mehr dazu steht im Forschungsstand.)

| Stufe I: nicht/gering verarbeitet (zerkleinert, fermentiert, gekocht): geringe Energiedichte, reich an Mikronährstoffen Beispiele: Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Eier, Milch, Fleisch, Fisch, Algen |

| Stufe II: verarbeitete, energiedichte bzw. natriumreiche haushaltsübliche Zutaten als Bestandteil von Mahlzeiten Beispiele: Zucker, Öl, Butter, Salz |

| Stufe III: verarbeitet, (I), (II) und/oder Zusatzstoffe, außer Haus verarbeitet, sensorisch modifiziert, haltbar/lagerfähig und häufig moderat bis stark energiedicht Beispiele: Konserven (Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Fisch), Räucherfleisch, Brot, Käse |

| Stufe IV: stark verarbeitet; Lebensmittel/Getränke, definiert als „Formulierungen“ von Zutaten, erfordern mehrere industrielle Verfahren, direkt oder nach kurzer Zubereitung (z. B. Erhitzen) essfertig Beispiele: abgepacktes Brot, Chips, Eiscreme, Softdrinks, Fertiggerichte, Margarine, Proteinisolate, Separatorenfleisch, Babynahrung, Tiefkühlpizza |

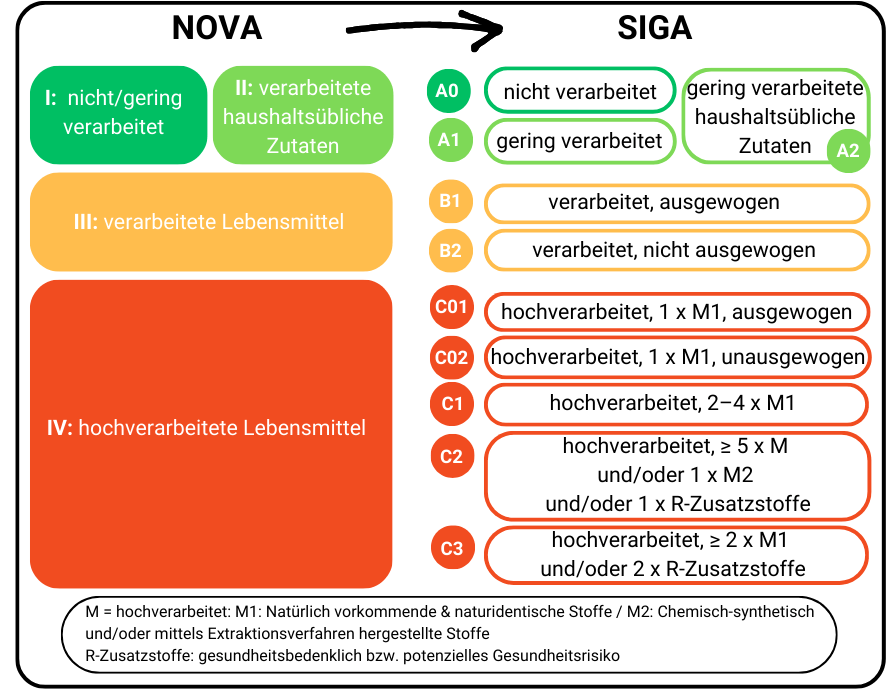

SIGA – Erweiterung der NOVA-Klassifizierung

Das SIGA-Klassifizierungssystem wurde 2018 als Ergänzung bzw. Weiterentwicklung des NOVA-Systems entwickelt (Fardet 2018, Davidou et al. 2020). Lebensmittel werden nach Verarbeitungsgrad und Nährstoffzusammensetzung (Nährstoffdichte bzw. -gehalt) eingeteilt. Es gibt vier Kriterien:

| Einfluss von Verarbeitungsverfahren auf Struktur und Inhaltsstoffe von Primärerzeugnissen und/oder Zutaten |

| Zusatz von Zucker, Fett und/oder Salz, mit Obergrenzen: Lebensmittel: Zucker < 12,5 g/100 g; Fett < 17,5 g/100 g; Salz < 1,5 g/100 g Getränke: Zucker < 6,25 g/100 ml; Fett < 8,75 g/100 ml; Salz < 0,75 g/100 ml |

| Marker für stark verarbeitete Lebensmittel: M1 – Isolierte Zutaten, die in der Natur vorkommen, deren ursprünglicher Zustand aber stark verändert ist und/oder chemisch synthetisch hergestellte, naturidentische Stoffe M2 – Zutaten, die chemisch-synthetisch oder mithilfe unterschiedlicher Verfahren aus Primärerzeugnissen hergestellt werden, deren ursprünglicher Zustand dabei aber erheblich verändert wird |

| Zusatzstoffe, die im SIGA-System als gesundheitsbedenklich bzw. als potenzielles Gesundheitsrisiko bewertet werden (R-Zusatzstoffe). Dafür werden Stellungnahmen der EFSA und der französischen ANSES sowie aktuelle wissenschaftliche Studien berücksichtigt. |

Eingeteilt werden die Lebensmittel in drei Hauptkategorien: (A) unverarbeitet und minimal verarbeitet, (B) verarbeitet, (C) stark verarbeitet. Diese werden in weitere Unterkategorien aufgeteilt, je nach Gehalt an Salz, Zucker- und/oder Fett, und als ausgewogen (B1, C01) oder nicht ausgewogen (B2, C02) definiert. Stark verarbeitete Lebensmittel werden nach Anzahl und Typ der Marker und/oder der R-Zusatzstoffe weiter unterteilt: C01, C02, C1, C2, C3.

- A0: unverarbeitet (max. geschnitten, geschält);

z. B. Eier, Fleisch, Obst, Gemüse, Nüsse - A1: hergestellt aus unverarbeiteten LM (max. gekocht, gefiltert, gepresst, gemahlen);

z. B. Tomatenmark, Tiefkühlobst/-gemüse, gegrilltes Fleisch - A2: haushaltsübliche Zutaten;

z. B. Öle, Butter, Zucker, Salz

- B1: Hergestellt aus unverarbeiteten LM (A0/A1) mit A2-Zutaten: ausgewogen;

z. B. Brot, Gemüsekonserven, Fischkonserven in nativem Öl, gezuckerte Mandelmilch, Käse - B2: Einsatz von nicht R-Zusatzstoffen möglich: nicht ausgewogen;

z. B. Gezuckerte Obstkonserven, Salzmandeln, Butterkekse

- C01 C02:

1 x M1: ausgewogen

1 x M1: nicht ausgewogen - C1:

2–4 x M2 - C2:

≥ 5 x M1 und/oder

1 x M2 und/oder

1 x R-Zusatzstoff - C3:

≥ 2 x M2 und/oder

≥ 2 x R-Zusatzstoffe

Beispiele für Marker:

M1: Proteinisolate, raffinierte Öle, Stärke, Aromen, Hefeextrakte, Pektine, Xanthan

M2: hydrolisierte Zucker (Spaltung von Stärke und Glukosesirup, Dextrose), synthetische Aromen, modifizierte Stärke, synthetische Süßungsmittel

R-Zusatzstoffe: Nitrite/Nitrate, Phosphate

LM = Lebensmittel; Quelle: Behsnilian et al. 2023)

Text: Dr. Sonja Vilei – Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn)

Weiterführende Links

- DGE-Podcast-Folge (April 2024) mit Prof. Sascha Rohn zu stark verarbeiteten Lebensmitteln: „Kochen oder Kochen lassen! Was wollen wir essen?“

- Lebensmittelverband Deutschland: Fragen und Antworten zu (hoch)verarbeiteten Lebensmitteln

- Consumer perceptions unwrapped: ultra-processed foods (UPF). A pan-European study from the EIT Food Consumer Observatory on consumer perceptions of ultra-processed foods, February 2024.

- FET – Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention e.V.: NOVA-Klassifikation: Von der Kunst, den Verarbeitungsgrad zu erkennen.

Mehr zu hochverarbeiteten Lebensmitteln

Nachweise

Behsnilian et al. (2023): Einordnung von Lebensmitteln nach dem Verarbeitungsgrad und Bewertung gängiger Klassifizierungssysteme in der Ernährungsforschung. In: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.): 15. DGE-Ernährungsbericht. Vorveröffentlichung Kapitel 8. Bonn

Davidou et al. (2020): The holistico-reductionist Siga classification according to the degree of food processing: an evaluation of ultra-processed foods in French supermarkets. Food and Funct 11:2026–2039.

de Araújo et al. (2022): Food Processing: Comparison of Different Food Classification Systems. Nutrients 2022(14):729

Eicher-Miller et al. (2012): Contributions of processed foods to dietary intake in the US from 2003–2008. J Nutr 142(11):2065S–2072S

Fardet A (2018): Characterization of the degree of food processing in relation with its health potential and effects. Adv Food Nutr Res 85:79–129

Marrón-Ponce et al. (2022): Ultra-processed foods consumption reduces dietary diversity and micronutrient intake in the Mexican population. JHND 36(1):241–251

Martinez-Perez et al. (2021): Use of Different Food Classification Systems to Assess the Association between Ultra-Processed Food Consumption and Cardiometabolic Health in an Elderly Population with Metabolic Syndrome (PREDIMED-Plus Cohort). Nutrients 13(7):2471

Monteiro et al. (2010): A new classification of foods based on the extent and purpose of their processing. Cad Saude Publica (26):2039–2049

Monteiro et al. (2019): Ultra-processed foods, diet quality, and health using the NOVA classification system. FAO, Rome

Oviedo-Solís et al. (2022): Trend of Ultraprocessed Product Intake Is Associated with the Double Burden of Malnutrition in Mexican Children and Adolescents. Nutrients 14(20):4347

Poti et al. (2015): Is the degree of food processing and convenience linked with the nutritional quality of foods purchased by US households? Am J Clin Nutr 101(6):1251–1262

Slimani et al. (2009): Contribution of highly industrially processed foods to the nutrient intakes and patterns of middle-aged populations in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study. Eur J Clin Nutr 63 (Suppl 4):S206–S225

Titelbild: Sia/stock.adobe.com

Stand: August 2024