Ratgeber und Social Media warnen vor Weizengluten und behaupten, das Klebereiweiß mache dick, krank und schädige den Darm. Doch ist diese Kritik wissenschaftlich fundiert?

Während für bestimmte Personengruppen der Glutenverzicht medizinisch notwendig ist, stellt sich die Frage: Bringt eine glutenfreie Ernährung für gesunde Menschen tatsächlich Vorteile – oder sogar Nachteile? Wir analysieren die aktuelle Studienlage und klären, wann Glutenverzicht medizinisch begründet ist und wann er lediglich einem Trend folgt. Unser Ziel: Eine sachliche Einordnung basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen statt Hörensagen.

Kurz gesagt

- Der Trend zur glutenfreien Ernährung nimmt stetig zu – immer mehr Menschen meiden bewusst glutenhaltige Lebensmittel.

- Der Markt für glutenfreie Produkte boomt und verzeichnet starke Wachstumsraten.

- Medizinisch begründet ist der Glutenverzicht nur bei wenigen Erkrankungen: Zöliakie, Weizenallergie und WDEIA (eine seltene Sonderform der Weizenallergie).

- Eine glutenfreie Ernährung ohne medizinischen Grund bringt eher Nach- als Vorteile, da wichtige Nährstoff- und Ballaststoffquellen aus Getreideprodukten wegfallen.

Inhalt

- Gluten – was ist das?

- Das sagt die Wissenschaft zum Thema Gluten

- Zahlen und Fakten: Der Trend zur glutenfreien Ernährung

- Wer muss aus medizinischen Gründen auf Gluten verzichten?

- Ist eine glutenfreie Ernährung generell gesünder? Der Hype um glutenfreie Lebensmittel

- Verträglichkeit von Getreide – mehr als nur Gluten

- Warum Selbsttests keine so gute Idee sind

- Fazit: eine glutenfreie Ernährung ist in den meisten Fällen nicht gesünder

- Nützliche Links

- Nachweise

Gluten – was ist das?

Der Begriff „Gluten“ umfasst mehrere Proteine, die natürlicherweise in verschiedenen Getreidesorten vorkommen – vor allem in Weizen, Gerste, Roggen und Triticale (einer Kreuzung aus Weizen und Roggen). Die Hauptbestandteile sind zwei Gruppen von Speicherproteinen: Prolamine und Gluteline. Im Weizen werden diese als Gliadin und Glutenin bezeichnet.

Beim Vermischen mit Wasser entsteht durch Kneten eine elastische Struktur, die für die Backeigenschaften des Weizens verantwortlich ist. Sie sorgt dafür, dass der Teig beim Backen aufgeht und verbessert durch ihre feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften Textur und Mundgefühl der Backwaren (Day et al. 2006).

Gluten ist nicht nur in Brot, Nudeln und Bier enthalten, sondern auch in vielen verarbeiteten Lebensmitteln wie Soßen oder Salatdressings, wo es als Binde- und Stabilisierungsmittel dient (Biesiekierski 2017).

Der Mythos vom „schädlichen“ Gluten

Seit Jahren wird Getreide im Allgemeinen und Weizen im Besonderen zunehmend kritisch betrachtet (Lerner et al. 2019). Weizen gilt als überzüchtet und soll darum unter anderem mehr Gluten beinhalten als „alte“ Weizensorten. Zwar haben Studien (Brouns et al. 2022) belegt, dass in modernen Weizensorten nicht mehr Gluten enthalten ist. Dennoch halten sich hartnäckige Mythen über die angebliche Schädlichkeit von Gluten, was viele Menschen verunsichert: Irreführende Behauptungen durch selbsternannte Ernährungsexperten und -expertinnen in den sozialen Medien, die eine glutenfreie Ernährung empfehlen und falsche Behauptungen verbreiten wie „Gluten verklebt die Darmzotten“ oder „Gluten verursacht Risse im Darm“ führen dazu, dass sich immer mehr Menschen selbst eine Glutenunverträglichkeit diagnostizieren und glutenhaltige Nahrungsmittel ohne medizinische Notwendigkeit meiden (Sabenca et al. 2021, Zingone et al. 2023). „Erlaubt“ ist dabei jedoch paradoxerweise oft der Konsum von Dinkel, der eng mit Weizen verwandt ist und sogar mehr Gluten liefert als Weizen.

Was bedeutet „glutenfrei“?

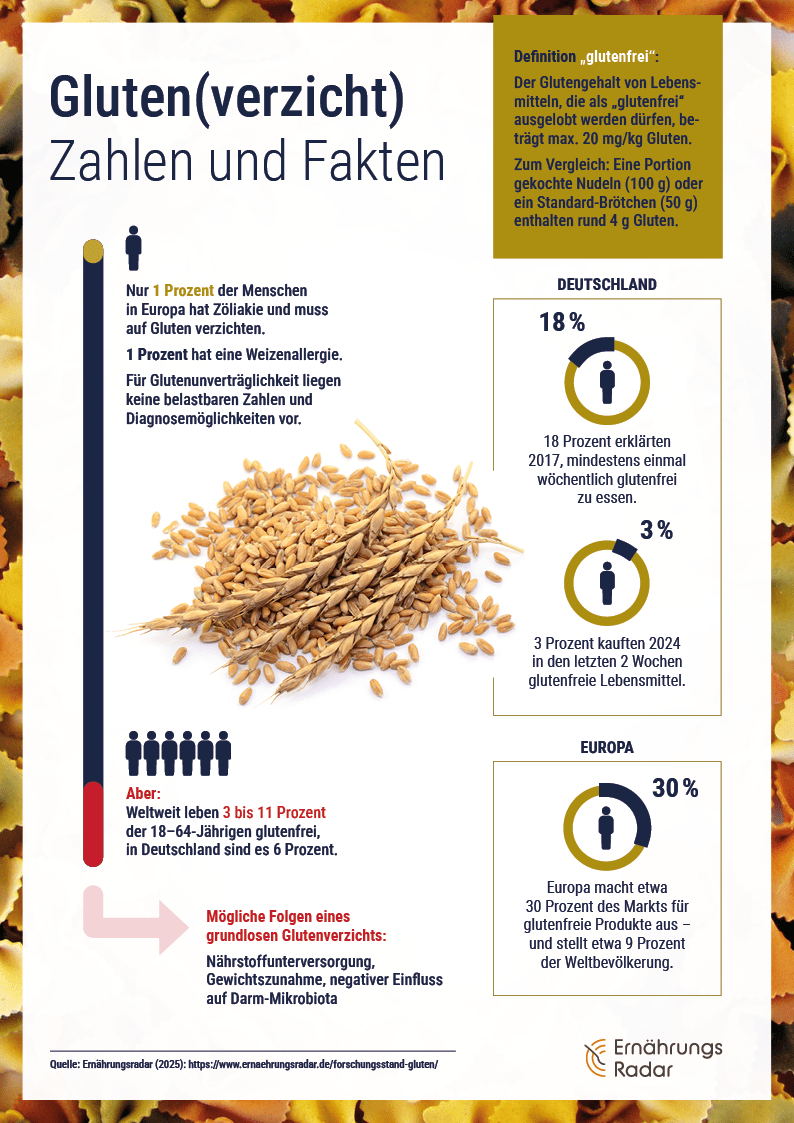

Als „glutenfrei“ dürfen Produkte bezeichnet werden, die höchstens 20 mg/kg Gluten enthalten. Sie werden mit dem Symbol einer durchgestrichenen Ähre gekennzeichnet, deren Lizenz die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft vergibt. Der Hinweis „sehr geringer Glutengehalt“ kennzeichnet einen Glutengehalt von höchstens 100 mg/kg (Verbraucherzentrale 2024). Zum Vergleich: Eine Portion gekochte Nudeln (100 g) oder ein Standard-Weißmehl-Brötchen (50 g) enthalten rund 4 Gramm (4.000 mg) Gluten.

Das sagt die Wissenschaft zum Thema Gluten

Die wissenschaftliche Datenlage liefert allerdings keine Grundlage für das schlechte Image von Weizen und Gluten. Im Gegenteil: Weizen zählt aufgrund der guten Backeigenschaften und des hohen Ertrags neben Reis und Mais zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln weltweit. Er liefert in seiner Vollkornvariante lebensnotwendige Makro- und Mikronährstoffe wie Eisen und Zink, Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe (darunter Phenolsäuren, Lignane und verschiedene antioxidative Verbindungen) (Moshawih et al. 2022).

In Deutschland spielt Weizen – hauptsächlich in Form von Brot – eine zentrale Rolle in der Ernährung. In der Nationalen Verzehrsstudie II trug Brot mit durchschnittlich 178 g/Tag bei Männern und 133 g/Tag bei Frauen wesentlich zur täglichen Energiezufuhr bei (MRI 2008). Bei der Bayerischen Verzehrstudie (Rohm et al. 2025) dominierte beim Brotverzehr das Weißbrot mit 58 g/Tag, gefolgt von Mischbrot (27 g/Tag) und Vollkornbrot (17 g/Tag); insgesamt wurden pro Tag 250 Gramm Getreideprodukte konsumiert.

Zahlen und Fakten: Der Trend zur glutenfreien Ernährung

Die glutenfreie Ernährung hat sich zu einem globalen Phänomen entwickelt. Laut einer weltweiten Umfrage in 53 Ländern leben zwischen 6 und 11 Prozent der 18- bis 64-Jährigen glutenfrei (Statista 2025). In Europa ernähren sich mehrere Millionen Menschen glutenfrei – je nach Definition („regelmäßig“ oder „ausschließlich“) bewegt sich die Zahl im zweistelligen Millionenbereich. Besonders in Großstädten und bei jüngeren Bevölkerungsgruppen nimmt der freiwillige Glutenverzicht weiter zu (Lebwohl et al. 2017).

In Deutschland kauften 2024 rund 2,16 Millionen Menschen (etwa 3 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren) in einem Zeitraum von zwei Wochen glutenfreie Lebensmittel. Bereits 2017 gaben 18 Prozent der Deutschen an, mindestens einmal wöchentlich glutenfrei zu essen (Statista 2024).

Boomender Markt für glutenfreie Produkte

Der Markt für glutenfreie Lebensmittel wächst rasant: Von 8,46 Milliarden US-Dollar 2024 auf prognostizierte 9,4 Milliarden US-Dollar 2025 – das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 11,2 Prozent (The Business Research Company 2025). Europa ist nach Nordamerika der zweitgrößte Markt für glutenfreie Produkte und macht etwa 30 Prozent des Weltmarkts aus (Kings Research 2025).

Wer muss aus medizinischen Gründen auf Gluten verzichten?

Während der Glutenverzicht für die meisten Menschen aus gesundheitlicher Sicht unnötig ist, gibt es wenige Erkrankungen, die eine glutenfreie Ernährung medizinisch erforderlich machen: Zöliakie, Weizenallergie und (in der Diskussion) Glutenunverträglichkeit (NCGS/NCWS). In einigen Fällen ist der Verzicht auf Weizen bzw. Gluten aus medizinischer Sicht erforderlich. Dazu zählen Zöliakie und Weizenallergie. Für die „Nicht-Zöliakie-Weizen-Sensitivität“ scheint Gluten nicht der Auslöser zu sein.

Verbreitung und Ursache: Etwa ein Prozent der europäischen Bevölkerung leidet an Zöliakie. Bei dieser Autoimmunerkrankung löst Gluten eine chronische Entzündung aus, die das Dünndarmgewebe schädigt und das Darmkrebsrisiko erhöhen kann (Mustalahti et al. 2010). Die Häufigkeit steigt in Industrienationen kontinuierlich an (King et al. 2020). Bis vor einigen Jahren ging man davon aus, dass im Durchschnitt etwa einer von 1.000 Menschen in Deutschland von Zöliakie betroffen ist. Neuere Screening-Untersuchungen zeigen aber, dass die Häufigkeit bei 1:200 bis 1:300 liegt (DAABb). Noch ist nicht klar, ob dies nur an einer verbesserten Diagnostik und einer Sensibilisierung für das Thema liegt oder ob auch eine vermehrte Glutenaufnahme dazu beiträgt.

Symptome: Die Symptome variieren je nach Alter stark. Kleine Kinder zeigen oft klassische Anzeichen wie Gedeihstörungen, Appetitlosigkeit, Durchfall, Erbrechen und Wesensveränderungen. Mit zunehmendem Alter treten häufiger untypische Symptome auf: Eisenmangel, verzögertes Wachstum, verspätete Pubertät, Bauchschmerzen, erhöhte Leberwerte oder Zahnschmelzdefekte.

Nur 10 bis 20 Prozent der Betroffenen weisen das klassische Vollbild der Zöliakie auf. Da besonders die unspezifischen Symptome außerhalb des Darms oft nicht mit Zöliakie in Verbindung gebracht werden, liegt die Dunkelziffer nicht erkannter Fälle zwischen 80 und 90 Prozent (DZG).

Diagnose: Eine gesicherte Zöliakie-Diagnose basiert auf mehreren Säulen: Anamnese, Bestimmung serologischer Marker und Dünndarmbiopsien. In Risikofamilien kann eine HLA-Typisierung (genetischer Test) sinnvoll sein.

Im Blut werden spezifische Antikörper bestimmt: IgA-Antikörper gegen Gewebstransglutaminase (tTG-IgA) und Endomysium (EMA-IgA). Zusätzlich wird der Gesamt-IgA-Spiegel gemessen, um einen IgA-Mangel auszuschließen. Bei IgA-Mangel kommen IgG-basierte Tests zum Einsatz. Ein negatives Ergebnis schließt Zöliakie mit hoher Wahrscheinlichkeit aus, ein positives ist ein starker Hinweis auf die Erkrankung (DZG).

Bei Erwachsenen erfolgt eine Gewebeprobe aus dem Zwölffingerdarm per Magenspiegelung. Bei Kindern kann teilweise auf die Biopsie verzichtet werden, wenn die Antikörperwerte sehr hoch sind und weitere Kriterien erfüllt werden. Wichtig: Vor der Diagnose darf keine glutenfreie Diät begonnen werden, da dies die Testergebnisse verfälscht.

Therapie: Zöliakie erfordert eine lebenslange, strikt glutenfreie Ernährung (Raiteri et al. 2022). Betroffene müssen alle glutenhaltigen Getreidesorten meiden: Weizen, Gerste, Dinkel, Emmer, Kamut, Roggen und daraus hergestellte Produkte (DAABb). Hafer (inklusive Haferdrinks) wird meist vertragen, sofern er nicht mit glutenhaltigen Getreiden kontaminiert ist. Um sicherzugehen, sollten Betroffene bei Haferprodukten auf das Glutenfrei-Zeichen mit dem Symbol einer durchgestrichenen Ähre achten.

Weizenallergie: IgE-vermittelte Reaktion

Verbreitung und Ursache: Etwa ein Prozent der in Europa lebenden Menschen leidet an einer Weizenallergie. Verschiedene Proteinbestandteile wie Weizen-Albumin, Globulin und Gluten können eine IgE-vermittelte allergische Reaktion auslösen, weshalb alle Weizenarten, auch die beliebten „Urweizen“-Varianten, dauerhaft gemieden werden müssen: Weichweizen, Dinkel, Emmer, Einkorn, Gelbweizen und Hartweizen (Spolidoro et al. 2023).

Symptome: Bei Kindern dominieren Hautreaktionen wie Juckreiz, Quaddeln (Nesselsucht), Rötungen oder Schwellungen. Auch Kopfschmerzen, Müdigkeit, Appetitlosigkeit oder Wachstumsstörungen können auftreten. Erwachsene leiden eher unter Magen-Darm-Beschwerden, Atemwegsproblemen und Herz-Kreislauf-Symptomen.

In seltenen Fällen kann eine lebensbedrohliche anaphylaktische Reaktion auftreten, die sofortige medizinische Behandlung erfordert. Die Beschwerden zeigen sich sofort nach dem Weizenverzehr oder binnen zwei Tagen, abhängig von der Allergenform, -menge und Kontaktart.

Sonderform WDEIA: Eine seltene Variante ist die WDEIA (wheat dependent exercise induced anaphylaxis) – die weizenabhängige anstrengungsinduzierte Anaphylaxie. Dabei vertragen die betroffenen Jugendlichen und Erwachsenen Weizen im Normalfall. Erst bei bestimmten Auslösern wie körperlicher Anstrengung, Alkohol, Medikamenten, Stress oder hormonellen Faktoren können nach dem Weizenverzehr allergische Reaktionen auftreten.

Diagnose: Die Diagnose basiert auf Anamnese (Symptomtagebuch), Haut- und Bluttests (Prick-Tests) sowie bei unklaren Befunden einem ärztlich überwachten Provokationstest. Im Blut werden spezifische IgE-Antikörper gegen Weizen gesucht. Ein positives Ergebnis zeigt eine Sensibilisierung, beweist aber noch keine Allergie. Für eine endgültige Diagnose folgt gegebenenfalls ein Provokationstest: Nach allergenfreier Ernährung erhält die Person unter ärztlicher Kontrolle gezielt Weizen, um typische Symptome zu beobachten (Zuberbier 2016). Bei Kindern mit eindeutigen Sofortreaktionen und nachweisbaren IgE-Antikörpern kann auf die Provokation verzichtet werden.

Therapie: Bei diagnostizierter Weizenallergie ist der dauerhafte Verzicht auf alle Weizenarten erforderlich, da verschiedene Eiweißbestandteile die allergische Reaktion auslösen können (DAABa).

Glutenunverträglichkeit (NCGS/NCWS): Ein (noch) unklares Krankheitsbild

Verbreitung und Symptome: Seit einigen Jahren berichten vor allem Personen mit Reizdarmsyndrom nach dem Verzehr von Weizen über Darmbeschwerden und andere Symptome außerhalb des Verdauungstrakts. Als Ursache wird eine gestörte Darmbarriere mit nachfolgender Immunaktivierung diskutiert. Die frühere Bezeichnung „Nicht-Zöliakie-Gluten-Sensitivität“ (NCGS) wurde weitgehend durch „Nicht-Zöliakie-Weizen-Sensitivität“ (NCWS) ersetzt, da Gluten möglicherweise nicht der Hauptauslöser ist (Felber et al. 2022). Da für dieses Krankheitsbild eine einheitliche Definition und Diagnosemöglichkeiten fehlen, schwankt die geschätzte Häufigkeit regional stark zwischen 0,5 und 15 Prozent (Molina-Infante et al. 2015, Cárdenas-Torres et al. 2021).

Therapie: Für die NCWS gibt es außer einer begründeten Ernährungstherapie keine etablierten Behandlungsmethoden. Es sollte keine pauschale Meidung verdächtigter Trigger, sondern idealerweise eine individuelle, Symptom-orientierte Ernährungstherapie mit Meidung bzw. Reduzierung individuell relevanter Auslösefaktoren durchgeführt werden (Felber et al. 2022, S. 843 ). Ein pauschaler Glutenverzicht ist aufgrund mangelnder wissenschaftlicher Daten nicht zu rechtfertigen. Als weitere mögliche Auslöser werden α-Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATIs) – natürliche Weizenproteine – sowie FODMAPs (fermentierbare Kohlenhydrate) diskutiert. Die Forschung zu Weizensensitivität dauert an, wobei auch Placebo- und Noceboeffekte eine Rolle spielen könnten (de Graaf et al. 2024a). Das heißt, dass die Erwartung, die an ein Lebensmittel gestellt wird („es ist gesund“ oder „es macht krank“) zu einer entsprechenden körperlichen Reaktion wie Übelkeit führen kann.

Fazit: In einigen Fällen ist der Verzicht auf Weizen bzw. Gluten aus medizinischer Sicht erforderlich. Dazu zählen Zöliakie und Weizenallergie. Für die „Nicht-Zöliakie-Weizen-Sensitivität“ scheint Gluten nicht der Auslöser zu sein. Hier spielen vielmehr individuelle Auslösefaktoren eine Rolle.

Ist eine glutenfreie Ernährung generell gesünder? Der Hype um glutenfreie Lebensmittel

Ursprünglich wurden glutenfreie Lebensmittel für Menschen entwickelt, die aus medizinischen Gründen auf Gluten verzichten müssen. Inzwischen ist jedoch ein regelrechter Hype um glutenfreie Ernährung als gesunder Lifestyle entstanden – immer mehr Produkte werden in der Variante „glutenfrei“ angeboten.

Für gesunde Menschen bringt der Verzicht auf Gluten bezüglich der Darmmikrobiota eher Nachteile als Vorteile.

Ein Verzicht auf Gluten ohne medizinische Notwendigkeit ist nicht empfehlenswert, da dies unbegleitet zu einer Nährstoffunterversorgung führen kann (Aljada et al. 2021, Jivraj et al. 2022). Eine Metaanalyse zeigte, dass selbst Menschen mit Zöliakie unter glutenfreier Ernährung mehr Fett, weniger Ballaststoffe und weniger essenzielle Nährstoffe aufnehmen (Gessaroli et al. 2023). Zudem kann eine glutenfreie Ernährungsweise die Belastung mit Schwermetallen verstärken (Bascuñán et al. 2023).

Weitere Studien belegen, dass eine glutenfreie Ernährungsweise den Stoffwechsel verändert – sie verringert die postprandiale Thermogenese, was langfristig eine Gewichtszunahme begünstigen könnte (Dioneda et al. 2020). Auch bei anderen wissenschaftlichen Untersuchungen zeigte sich, dass eine glutenfreie Ernährung das Körpergewicht erhöhen kann (Peleg et al. 2024).

Keine Vorteile für das Herz-Kreislauf-System durch Verzicht auf Gluten: Die Forschung der letzten Jahre zeigt eindeutig: Der langfristige Verzehr von Gluten ist nicht mit einem erhöhten Risiko für koronare Herzkrankheiten verbunden (Lebwohl et al. 2017). Es besteht auch kein klarer Zusammenhang zwischen glutenarmer Ernährung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen – weder für ein erhöhtes noch für ein vermindertes Erkrankungsrisiko (Schmucker et al. 2022).

Eine glutenfreie Ernährung beeinflusst die Zusammensetzung unserer Darmbakterien – allerdings nicht immer positiv. Bei gesunden Menschen reduzieren sich unter glutenfreier Ernährung die eher günstigen Bakterienstämme wie Bifidobakterien, während sich ungünstige Stämme wie Enterobacteriaceae und Escherichia coli vermehren. Umgekehrt kann eine glutenfreie Diät bei Personen mit Zöliakie oder NCWS Darmbeschwerden lindern, indem die mikrobielle Besiedlung wiederhergestellt und entzündungsfördernde Bakterienspezies reduziert werden (Caio et al. 2020).

Enthalten industriell gefertigte Getreideprodukte heutzutage mehr immunreaktive und weniger ernährungsphysiologisch positive Inhaltsstoffe als ökologisch-traditionell gefertigte Getreideprodukte? So lautete die Forschungsfrage im ReBIOscover-Projekt des Kompetenzzentrum für Ernährung (Laufzeit 2021 bis 2024). Schließlich unterscheiden sich moderne Weizensorten durch die Züchtung im Vergleich zu ursprünglichen Landsorten in ihrer Zusammensetzung. Das Ergebnis: Es gab keine Unterschiede bei den Gluten-Gehalten von Landsorten und modernen Sorten aus Weichweizen.

Auch die Weizengluten-Fraktionen Gliadin und Glutenin wurden analysiert. Hier belegte die Studie, dass alte Weizenlandsorten durchschnittlich höhere Anteile an Gliadin und niedrigere Gehalte an Glutenin aufweisen – mit Schwankungen zwischen den unterschiedlichen Sorten.

Die Gehalte an ATIs (natürliche Weizenproteine) ähnelten sich (Jahn et al. 2025). Die bessere Verträglichkeit von Gebäck, das aus alten Sorten hergestellt wird, lässt sich nicht allein auf Gluten oder ATIs zurückführen. Auch bezüglich der positiven Inhaltsstoffe wie Vitamine konnten keine Unterschiede festgestellt werden.

Ein weiteres Ergebnis: Die Landsorten eigneten sich sehr gut, um Backwaren daraus herzustellen. Dies ist wichtig für den Aufbau von Wertschöpfungsketten vom Acker bis zum Teller. Schließlich erhöhen regionale Getreidelandsorten die Artenvielfalt.

Menschen fragen Brot aus sogenanntem „Urgetreide“ nach, da sie sich davon Vorteile wie Gesundheit und Natürlichkeit versprechen. Um eine stabile Nachfrage entlang der gesamten Wertschöpfungskette langfristig aufzubauen, sollten erzeugende Betriebe mit Verarbeitungsbetrieben vernetzt sein und die Menschen sollten von den Vorteilen dieser Produkte wissen.

Verträglichkeit von Getreide – mehr als nur Gluten

In den letzten Jahren ist eine wichtige Frage in den Fokus gerückt: Ist wirklich Gluten die Ursache von Unverträglichkeiten – oder spielen zunehmend andere Faktoren eine entscheidende Rolle? Die Forschung zeigt: Verarbeitungsart, Zubereitungsmethoden, Teigführung und sogar die Darmmikrobiota können die Verträglichkeit von Getreideprodukten maßgeblich beeinflussen.

Fazit: Die Verträglichkeit von Getreideprodukten hängt von einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Faktoren ab. Gluten allein ist selten der alleinige Verursacher von Problemen. Vielmehr spielen Verarbeitungsmethoden, Teigführung, natürliche Inhaltsstoffe und industrielle Zusätze eine entscheidende Rolle.

Sauerteig als natürlicher „Glutenabbauer“

Traditionelle Brotherstellung mit langer Teigführung – insbesondere bei Sauerteig – führt zu einem teilweisen Abbau von Gluten und anderen potenziell unverträglichen Bestandteilen. Kurze industrielle Teigführungen lassen diese wichtigen Prozesse dagegen nicht immer ausreichend zu (Gobbetti et al. 2019). Die Sauerteigfermentation kann Gluten teilweise abbauen, wie wissenschaftliche Untersuchungen belegen: Bestimmte Mikroorganismen im Sauerteigprozess spalten Gluten und andere Proteine, was die Verträglichkeit verbessern kann (Rizzello et al. 2007).

Die Rolle der ATIs

Weizen enthält Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATI) – natürliche Proteine, die die Pflanze vor Fraßfeinden schützen, im menschlichen Körper jedoch Entzündungsreaktionen im Darm auslösen können.

Entgegen weit verbreiteter Annahmen enthalten moderne Weizensorten jedoch nicht mehr ATIs als alte Sorten (Jahn et al. 2025). Im Gegenteil: Dinkel weist sogar höhere Werte auf als herkömmlicher Weizen. Die Anbaubedingungen beeinflussen den ATI-Gehalt stärker als die jeweilige Sorte (Simonetti et al. 2022).

FODMAPs: schwer verdaulich?

FODMAPs (fermentierbare Oligo-, Di-, Monosaccharide und Polyole) sind schwer verdauliche Kohlenhydrate in Weizenprodukten, die bei empfindlichen Personen Verdauungsbeschwerden verursachen können. Diese Beschwerden werden oft fälschlicherweise dem Gluten zugeschrieben.

Auch hier zeigt sich der Vorteil langer Teigführung, denn diese kann den FODMAP-Gehalt deutlich senken (Gibson/Shepherd 2010). Wissenschaftlichen Studien zufolge werden FODMAP-reiche Brote oft besser vertragen, als erwartet und Dinkel- und Weizenbrot gleich gut toleriert (Zimmermann et al. 2022). Auch zwischen Hefe- und Sauerteigbrot aus verschiedenen Getreiden bestanden keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Verträglichkeit (de Graaf et al. 2024b).

Die Rolle der Zusatzstoffe

Industriell hergestellte Backwaren enthalten häufig Zusatzstoffe wie Emulgatoren, Enzyme und Konservierungsmittel, die die Verträglichkeit negativ beeinflussen können. Eine lange Teigführung erhöht dagegen die Verträglichkeit und Brotqualität (Ziegler et al. 2016).

Warum Selbsttests keine so gute Idee sind

Selbsttests zur Erkennung einer Glutenunverträglichkeit (Zöliakie) sind in ihrer Aussagekraft deutlich limitiert und werden von medizinischen Fachgesellschaften wie der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft (DZG) kritisch beurteilt. Der diagnostische Nutzen dieser Tests ist als „äußerst gering“ einzustufen. Hauptgründe für die eingeschränkte Verlässlichkeit:

- Falsch-negative Ergebnisse: Wer sich bereits vor dem Test glutenfrei ernährt, hat häufig keine oder nur wenige der für Zöliakie typischen Antikörper im Blut. Dadurch kann ein Test trotz tatsächlich vorhandener Erkrankung negativ ausfallen.

- Falsch-positive Ergebnisse: Umgekehrt können Antikörper auch bei Menschen nachgewiesen werden, die keine Zöliakie haben, was zu einer fehlerhaften Diagnose führen kann.

- Nicht alle Betroffenen bilden Antikörper: Etwa 5 % der Zöliakie-Patienten weisen die im Test gesuchten Antikörper nicht auf, wodurch die Erkrankung übersehen werden kann.

- Fehlende ärztliche Bewertung: Die Ergebnisse werden ohne fachärztliche Einordnung interpretiert, was das Risiko für Fehlinterpretationen und Fehldiagnosen erhöht.

- Unzuverlässigkeit von Stuhl- und Speicheltests: Nach Angaben der DZG sind Tests auf Basis von Stuhl- oder Speichelproben wissenschaftlich nicht fundiert und sollten nicht zur Diagnosestellung verwendet werden.

Selbsttests können einen ersten Anhaltspunkt liefern, ersetzen aber keine umfassende ärztliche Diagnostik. Sie können eine vermeintliche Sicherheit vermitteln oder unnötig verunsichern. Bei Verdacht auf Zöliakie ist daher stets eine ärztliche Abklärung mit entsprechender Labordiagnostik erforderlich.

Fazit: eine glutenfreie Ernährung ist in den meisten Fällen nicht gesünder

Immer mehr Menschen verzichten auf Gluten, weil sie sich gesundheitliche Vorteile erhoffen. Auch wenn der Hype um glutenfreie Produkte groß ist: Eine negative Auswirkung von Gluten auf die Gesundheit ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen, sofern keine diagnostizierte Krankheit wie Zöliakie oder eine Weizenallergie vorliegt. In diesen Fällen müssen die Betroffenen jedoch auf Weizenprodukte bzw. Gluten verzichten. Die Diagnose sollte durch eine Ärztin oder einen Arzt mittels Antikörperbestimmung im Blut und einer Dünndarmbiopsie gestellt werden. Selbstdiagnosen und Selbsttests sind kritisch zu sehen. Die „Nicht-Zöliakie-Weizen-Sensitivität“ (NCWS) ist derzeit noch Gegenstand der Forschung, Gluten als Auslöser gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Für die Verträglichkeit von Getreideprodukten spielen neben Gluten auch viele andere Faktoren wie die Art der Teigführung, der Gehalt an ATIs und FODMAPs sowie Zusatzstoffe eine wichtige Rolle. Lange Teigführungen und die Verwendung von Sauerteig können die Verträglichkeit von handwerklich gut gemachten Backwaren deutlich verbessern.

Eine glutenfreie Ernährung, die ohne medizinische Notwendigkeit durchgeführt wird, kann sich auch negativ auf die Gesundheit auswirken: Sie kann Übergewicht fördern, zu einer höheren Belastung mit Schwermetallen führen, die Zusammensetzung der Darmbakterien verändern und die Versorgung mit Mikronährstoffen und Ballaststoffen einschränken.

Nützliche Links

- Was ist Zöliakie? Deutsche Zöliakie Gesellschaft e.V. (DZG)

- Zöliakie: Wenn Getreide wirklich krank macht! Deutscher Allergie- und Asthmabund (DAAB)

- Glutenfreie Lebensmittel: Boomender Markt. Verbraucherzentrale

- Weizenallergie. European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF)

Text: Dr. Gunda Backes / Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn)

Mehr zu Gluten

Nachweise

Aljada et al. (2021): The gluten-free diet for celiac disease and beyond. Nutrients 13(11):3993

Bascuñán et al. (2023): Heavy metal and rice in gluten-free diets: are they a risk? Nutrients 15(13):2975

Biesiekierski JR (2017): What is gluten? JGH 32(S1):78–81

Brouns et al. (2022): Do ancient wheats contain less gluten than modern bread wheat, in favour of better health? Nutr Bull 47(2):157–167

Caio et al. (2020): Effect of gluten-free diet on gut microbiota composition in patients with celiac disease and non-celiac gluten/wheat sensitivity. Nutrients 12(6):1832

Cárdenas-Torres et al. (2021): Non-celiac gluten sensitivity: an update. Medicina (Kaunas) 57(6):526

DAABa – Deutscher Allergie- und Asthmabund (o. D.): Weizen-Allergie

DAABb – Deutscher Allergie- und Asthmabund (o.D.b): Zöliakie – Wenn Getreide wirklich krank macht

Day et al. (2006): Wheat-gluten uses and industry needs. Trends Food Sci Technol 17(2):82–90

de Graaf et al. (2024a): Two randomized crossover multicenter studies investigating gastrointestinal symptoms after bread consumption in individuals with noncoeliac wheat sensitivity: Do wheat species and fermentation type matter? Am J Clin Nutr 119(4):896–907

de Graaf et al. (2024b): The effect of expectancy versus actual gluten intake on gastrointestinal and extra-intestinal symptoms in non-coeliac gluten sensitivity: a randomised, double-blind, placebo-controlled, international, multicentre study. Lancet Gastroenterol Hepatol 9(2):110–23 ; Erratum in: Lancet Gastroenterol Hepatol 9(3):e8

DZG – Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e. V. (o. D.): Was ist Zöliakie?

Dioneda et al. (2020): A gluten-free meal produces a lower postprandial thermogenic response compared to an iso-energetic/macronutrient whole food or processed food meal in young women: a single-blind randomized cross-over trial. Nutrients 12(7):2035

Felber et al. (2022): Aktualisierte S2k-Leitlinie Zöliakie der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS). Z Gastroenterol 60(5):790–856

Gessaroli et al. (2023): Nutrient intakes in adult and pediatric coeliac disease patients on gluten-free diet: a systematic review and meta-analysis. Eur J Clin Nutr 77(8):784–93

Gibson PR & Shepherd SJ (2010): Evidence-based dietary management of functional gastrointestinal symptoms: The FODMAP approach. JGH 25(2):252–258

Gobbetti et al. (2019): Novel insights on the functional/nutritional features of the sourdough fermentation. Int J Food Microbiol 302:103–113

Jahn et al. (2025): Amylase/trypsin-inhibitor content and inhibitory activity of German common wheat landraces and modern varieties do not differ. npj Sci Food 9(24)

Jivraj et al. (2022): Micronutrient deficiencies are frequent in adult patients with and without celiac disease on a gluten-free diet, regardless of duration and adherence to the diet. Nutrition 103–4:111809

King et al. (2020): Incidence of Celiac Disease Is Increasing Over Time: A Systematic Review and Meta-analysis. Am J Gastroenterol 115(4):507–525

Kings Research (2025): Marktgröße für glutenfreie Lebensmittel

Lebwohl et al. (2017): Long term gluten consumption in adults without celiac disease and risk of coronary heart disease: prospective cohort study. BMJ 357:j1892

Lerner et al. (2019): Going against the grains: gluten-free diets in patients without celiac disease–worthwhile or not? Dig Dis Sci 64(7):1740–47

Molina-Infante et al. (2015): Systematic review: noncoeliac gluten sensitivity. Aliment Pharmacol Ther 41(9):807–20

Moshawih et al. (2022): General Health Benefits and Pharmacological Activities of Triticum aestivum L. Molecules 27(6):1948

Mustalahti et al. (2010): The prevalence of celiac disease in Europe: results of a centralized, international mass screening project. Ann Med 42(8):587–95

MRI – Max Rubner-Institut (2008): Nationale Verzehrsstudie II. Ergebnisbericht Teil 2

Peleg et al. (2024): The effects of gluten-free diet on body mass indexes in adults with celiac disease: a systematic review and meta-analysis of observational studies. J Clin Gastroenterol 58(10):989–97

Raiteri et al. (2022): Current guidelines for the management of celiac disease: a systematic review with comparative analysis. World J Gastroenterol 28(1):154–75

Rizzello et al. (2007): Highly efficient gluten degradation by lactobacilli and fungal proteases during food processing: new perspectives for celiac disease. Appl Environ Microbiol 73(14):4499–507

Rohm et al. (2025): Does the habitual dietary intake of adults in Bavaria, Germany, match dietary intake recommendations? Results of the 3rd Bavarian Food Consumption Survey. Front Nutr 11-2024

Sabença et al. (2021): Wheat/gluten-related disorders and gluten-free diet misconceptions: a review. Foods 10(8):1765

Schmucker et al. (2022): Effects of a gluten-reduced or gluten-free diet for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 24;2(2):CD013556

Simonetti et al. (2022): Amylase trypsin inhibitors (ATIs) in a selection of ancient and modern wheat: effect of genotype and growing environment on inhibitory activities. Plants (Basel) 11(23):3268

Spolidoro et al. (2023): Prevalence estimates of eight big food allergies in Europe: updated systematic review and meta-analysis. Allergy 78(9):2361–417

Statista (2025): Share of gluten-free diet consumers in 53 countries & territories worldwide, as of January 2025

Statista (2024): Anzahl der Personen in Deutschland, die innerhalb der letzten 14 Tage glutenfreie Lebensmittel gekauft haben, von 2019 bis 2024

The Business Research Company (2025): Gluten Free Food Global Market Report 2025

Verbraucherzentrale (2024): Glutenfreie Lebensmittel: Boomender Markt

Ziegler et al. (2016): Wheat and the irritable bowel syndrome – FODMAP levels of modern and ancient species and their retention during bread baking. J Funct Foods 25:257–266

Zimmermann et al. (2022): No difference in tolerance between wheat and spelt bread in patients with suspected non-celiac wheat sensitivity. Nutrients 14(14):2800

Zingone et al. (2023): Myths and facts about food intolerance: a narrative review. Nutrients 15(23):4969

Zuberbier T (2016): Weizenallergie. Europäische Stiftung für Allergieforschung (ECARF)

Titelbild: Galigrafiya/stock.adobe.com

Stand: Juni 2025